Von Tepeköy nach Siegen

Zwischen Tradition und Neuanfang

von Zeliha Mentese

Gibt es etwas Wertvolleres als Erinnerungen? Wie ein Schatz schlummern sie in jedem Kopf. Manche Erinnerungen sind schön, manche möchte man lieber vergessen. Manche sind leise und blass, andere klar und laut. Manchmal reicht ein Geruch oder ein Geräusch, und längst verblasste Bilder werden wieder deutlich. So wie ich meine Erinnerungen hüte, trägt auch meine Mutter Ayşe ihre in sich. Oft erzählt sie von früher, und doch weiß ich kaum etwas über ihr Leben, bevor wir Kinder geboren wurden.

|

| Ein „Gügüm“ ist ein traditionell türkisches Gefäß, in dem Wasser aufbewahrt oder serviert wurde. Es konnte Wasser lange kühl halten und wird vor allem in ländlichen Regionen verwendet, wo es im Haushalt keine Kühlschränke gibt. |

Bei einem Glas Çay, türkischem Schwarztee, will ich mehr erfahren: Wie bist du damals nach Deutschland gekommen? Wie war dein Leben in der Türkei? Wie war das Aufwachsen in einem fremden Land? Diese Fragen brannten mir schon lange auf der Zunge. Zwar erzählte sie hin und wieder Bruchstücke, doch die wirklich wichtigen Erinnerungen blieben bisher unausgesprochen und schlummerten noch in ihr. Die ersten Erinnerungen von Ayşe führen nach Tepeköy, ihrem Geburtsort, ein kleines Dorf an der türkischen Schwarzmeerküste. Übersetzt heißt Tepeköy „Hügeldorf“ und macht seinem Namen alle Ehre, denn das Dorf besteht aus steilen Hügeln, auf denen die Dorfbewohner leben. Als Kind war ich schon einmal dort, ich erinnere mich an die steilen Berge. Ich erinnere mich an Schafe, an Kühe, die wir fütterten. An den kühlen Sommerwind, und an den Baum vor dem Haus, unter dem meine Geschwister und ich spielten. Ich erinnere mich an meine Großeltern, die dieses Haus gebaut haben und nun ihre Enkel dort begrüßen dürfen. Meine Mutter Ayşe erinnert sich an ein Leben ohne Elektrizität, an die Öllampen, die dem Haus Licht schenkten, an die Feuerstelle, an dem Essen zubereitet und Wasser zum Duschen erhitzt wurde. Und an ihren „Gügüm“. Ayşe holte damit immer Wasser aus dem Brunnen. Sie hatte eine kleine „Gügüm“, meine Oma eine große. Heute ziert ihre Kanne unseren Eingangsbereich und erinnert Ayşe an ihre Kindheit, an ihre Mutter und an ihre frühere Heimat in der Türkei. Vereinzelt befinden sich in unserem Haus noch weitere Gegenstände aus Ayşes altem Leben in der Türkei. Die stillen Zeugen der Zeit mögen für Außenstehende erst einmal unscheinbar wirken. Für Ayşe jedoch sind sie viel mehr. Sie erinnern sie an ihre Eltern, an gemeinsame Mahlzeiten, an ihre Kindheit. Stumm verweilen sie in einer neuen Welt und warten darauf, erzählen zu können.

Auch eine alte Pfanne bewahren wir noch wie eine Reliquie in unserem Schrank auf. Damit wird nicht mehr gekocht, aber die Erinnerungen, an den Fisch, den meine Oma darin zubereitet hat, liegt Ayşe heute noch auf der Zunge. Diese Pfanne wurde traditionell verwendet, um darin Sardellen, sogenannte „Hamsi“, zu braten. Mit dem Deckel konnte man dann ganz einfach den Fisch wenden, indem man die Pfanne auf den Deckel dreht. Dieser Fisch ist an der Schwarzmeerküste nach wie vor sehr beliebt und eine Leibspeise.

|

| Traditionelle „Hamsi Tava“ |

![]()

|

![]()

|

| Feuerstelle im Haus |

![]()

|

| Das Haus von außen |

![]()

1972, als Ayşe acht Jahre alt war, ließ sie ihr Leben in der Türkei hinter sich und fing ein neues im Siegerland an. Damals war ihr noch nicht klar, wie sich ihr Leben verändern würde. Zwischen deutschen Bräuchen und türkischer Tradition hat Ayşe in Deutschland ihre zweite Heimat gefunden und sich verwurzelt. Heute ist sie zweifache Oma und sieht zu, wie die dritte Generation in Deutschland eine Heimat findet. Ihr Herz schlägt für die Türkei und die türkische Kultur, trotzdem gibt es bei uns jeden Freitag Fisch und jeden Mittwoch wird mit den „Frauen“ aus der Nachbarschaft Rommé gespielt. An die Kindheit in ihrer alten Heimat erinnert sie sich noch wage. Sie erinnert sich an den selbstgemachten Joghurt und an ihre selbstgemachten Puppen, mit denen sie gespielt hat. Die Puppen hat sie sich aus alten Stoffresten und Blättern gefertigt. Ansonsten weiß sie noch, dass weiter oben im Dorf ein Mädchen gewohnt hat, mit der sie gespielt hat. An eine Situation erinnert sie sich noch ganz genau. Wenn ihre Mama in der Stadt war, hat ihr Bruder Hüseyin verbotenerweise Spiegeleier gebraten. Ayse hat sich nicht getraut, davon zu essen, weil sie wusste, die dürfen das nicht - „die haben so lecker gerochen, wenn ich heute Spiegeleier rieche, erinnert es mich genau an diese Situation“. Die Eier verkaufte Ayşes Mutter normalerweise in der Stadt. Woran Ayşe sich auch noch erinnern kann, ist der 23. April. In der Türkei wird am 23. April traditionell ein Kinderfest gefeiert, „23 Nisan“. Ayşe weiß noch, wie sie an diesem Tag mit Masern im Bett lag. Vom Fenster aus konnte sie einen riesigen Walnussbaum sehen, an dem sie eine Schaukel für die Kinder befestigt hatten und alle dort geschaukelt haben. „Ich war so traurig, dass ich nicht dahingehen konnte“. Dieses Fest wird auch in Deutschland gefeiert, meist in Hallen mit Bühnenprogramm. Mir ist die Schaukel am Walnussbaum lieber. Dass Ayşe sich nach 50 Jahren noch daran erinnert, ist von unschätzbarem Wert.

|

| Auf diesem Bild sieht man Opa Hüseyin, Ayşes Opa. Er sitzt vor seinem Haus, das ebenfalls in Tepeköy steht. |

Die ersten Schritte in einer fremden Welt

Ayşes Großvater Hüseyin hatte bereits auf Schiffen im Ausland gearbeitet, weshalb es für ihn nicht ungewöhnlich war, weit weg für die Arbeit zu gehen. Einige aus dem Dorf meiner Mutter gingen nach Deutschland, um zu arbeiten, auch mein Opa Hassan meldete sich dafür und wurde dann 1970 nach Deutschland gerufen. Hassan wurde in Niederschelden im Siegerland untergebracht. Dort arbeitete er bei den Stahlwerken und wohnte zunächst in einem Heim für Gastarbeiter. Seine Familie vermisste er jeden Tag, und zwei Jahre später konnte er seine Kinder und seine Frau Hava herüberholen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hassan drei Kinder, meine Mutter Ayşe und ihre zwei älteren Brüder Ibrahim und Hüseyin. In Deutschland bekommt Ayşe dann auch eine kleine Schwester, die Emine heißt. Als die Familie in Deutschland wieder vereint ist, beziehen sie in Niederschelden eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hier wird alles anders. Hier fängt ein neues Leben an. Hier sind wir fremd. Viele Gedanken kreisen durch den Kopf. Angst, Hoffnung und Aufregung verschmelzen ineinander.

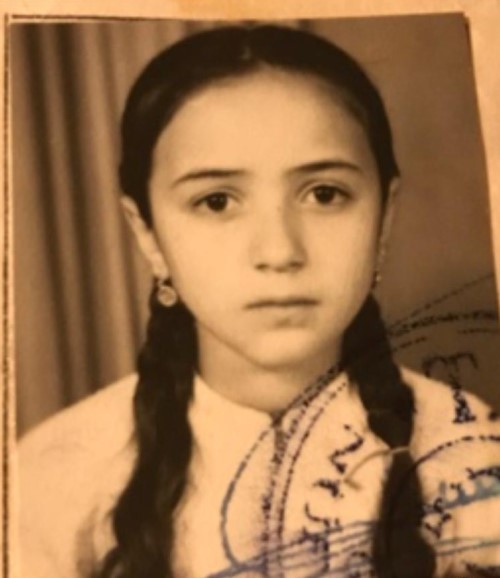

„Wir konnten aus dem Fenster auf die Stahlwerke schauen, nebenan vor der Tür war ein Kiosk, direkt gegenüber von den Stahlwerken“ erinnert sich Ayşe. Sie weiß noch genau, wie die Straße aussah. Sie erinnert sich an den Geruch des Hauses und vor allem aber an das Gefühl eines neuen Lebens. „Ich hatte Angst, mich in dem Haus zu verlaufen, da es so viele Etagen hatte, alles war modern, alles war neu, es war für mich beängstigend, aber ich war zugleich sehr glücklich und aufgeregt“. Ayşe kann sich nicht genau daran erinnern, wie es war, als sie erfuhr, dass sie nach Deutschland ziehen würden. Sie erinnert sich aber daran, dass sie in die Stadt gegangen sind, um Passbilder zu machen. Ayşe war damals zum ersten Mal in der Stadt. „Der Weg in die Stadt war ein zweistündiger Fußweg, meine Eltern sind immer um gegen vier oder fünf Uhr morgens los, damit sie mittags wieder zu Hause waren.

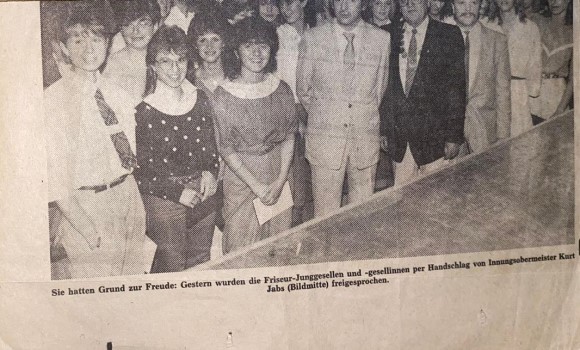

Mit acht Jahren ist Ayşe in die Grundschule in Niederschelden gekommen. Sie konnte kein Wort Deutsch, hat sich aber schnell eingefunden. Sie erinnert sich daran, dass sie in der Schule sehr schüchtern war und sich geschämt hat zu reden. Trotzdem hat sie sich sehr einheimisch gefühlt, da ihre Mutter immer viel Wert daraufgelegt hat, sie zu integrieren und ihr ordentliche Kleidung anzuziehen. Viel Anschluss hatte sie in der Schule nicht, was vor allem an der Sprachbarriere lag, aber auch daran, dass sie sehr schüchtern war. Zu alten Klassenkameraden hat sie heute keinen Kontakt mehr, außer zu Peter, der wohnt gegenüber von uns, ganz zufällig. Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung als Frisörin, was ihr sehr viel Freude bereitet hat und sie nicht nur die Fähigkeiten einer Frisörin gelernt hat, sondern auch für das Leben selbst. Ayşe zeigt mir einen alten Zeitungsartikel aus dem Jahr 1984, den sie in einem Fotoalbum aufgehoben hat. Der Artikel zeigt ein Foto, auf dem alle Azubis abgebildet sind, die die Friseurausbildung erfolgreich bestanden haben. Dieses Foto ist sehr wertvoll für sie. Es zeigt ihren Erfolg, ihre Selbstständigkeit und ihren Ehrgeiz. Das Leben in Deutschland war eine große Herausforderung für sie, aber auch eine Chance. Ayşe lernte die Sprache und absolvierte dann eine Ausbildung, alles aus eigener Kraft. Ihr Erfolg und ihre Integration waren das Ergebnis ihres Fleißes und ihrer starken Werte. Diese Werte hat sie schon von ihrer Mutter gelernt, das betont Ayşe immer wieder.

|

|

Die Ausbildung absolvierte sie in einem Salon in Geisweid. Auch heute schneidet sie Familien und Freunden die Haare - aber nicht mehr im Salon, sondern im Badezimmer. (24.07.1984. Freigesprochen: Jungfriseure erreichten ihr Ziel. Siegener Zeitung. https://archiv.siegener-zeitung.de/artikellive) |

1984 kehrten Ayşes Eltern wieder zurück in die Türkei, sie verspürten Heimweh. Ayşe blieb jedoch in Deutschland und wohnte zunächst bei ihrem Onkel. Ihr hat es hier einfach gefallen. 1986 verlobte sie sich mit meinem Vater Ibrahim, den sie während des Urlaubs in der Türkei kennenlernte. Sie hielten Kontakt über Briefe und telefonierten über die Telefonzelle in der Oberstadt beim alten Karstadt. Wenn wir heute die Oberstadt herunterlaufen, erzählt sie immer davon und ist betrübt, dass die Telefonzelle nicht mehr existiert. Er zog schließlich zu ihr nach Deutschland und fand einen Job als Automobiltechniker, in dem er bis zur Rente arbeitete. Gemeinsam bauten sie sich hier ein Leben auf, kauften ein Haus auf dem Dorf. Mein Vater kommt ursprünglich auch vom Schwarzen Meer, aber nicht aus Tepeköy, sondern aus Görele. Seine Eltern besitzen dort ein Nußfeld. Giresun ist bekannt für seine leckeren Haselnüsse, sowie Antep bekannt ist für Pistazien und Ayvalik für Oliven. In den Sommerferien haben wir dort immer Nüsse gepflückt; diese wurden auf dem Dach zum Trocknen ausgelegt und meine Großeltern haben sie dann auf dem Markt verkauft. Das macht mein Opa heute noch. Ich erinnere mich genau an die Ohrenkneifer, die während des Pflücken in meinen Beutel gefallen sind und ich panisch den Beutel ausgekippt habe. Das Nußfeld kam mir immer riesig vor. Morgens standen wir früh auf, mein Vater und mein Opa waren meistens schon auf dem Feld. Wir sind nach dem Frühstück nachgekommen. Dann wurde gepflückt. Mit geschnitzten Stöcken konnte man die hohen Äste herunterziehen und die Haselnüsse von der Krone des Baums pflücken. Wir Kinder pflückten immer nur die Nüsse, an die wir herankamen. Auch zwei Kühe begleiteten uns aufs Feld, die dort dann grasten. Die Milch der Kühe verarbeitete meine Oma zu Käse oder Joghurt und verkaufte diese zusätzlich auf dem Markt. Nachmittags gingen wir dann nach Hause und kochten Abendessen. Draußen brannte immer ein Feuer auf der Feuerstelle. Noch heute erinnert mich dieser Geruch an die warmen Sommerabende. Vom Dach des Hauses konntest du die Schönheit des schwarzen Meers betrachten. Wenn du Glück hattest, konntest du sogar Delfine sehen, die fröhlich in die Luft sprangen.

Nachdem meine Eltern geheiratet haben, brachte meine Mutter fünf Mädchen auf die Welt. Darunter auch meine Zwillingsschwester. Wir sind alle Winterkinder und feiern ab September bis Februar jeden Monat einen Geburtstag. Neulich wurde ich gefragt, ob ich mir nicht wünschen würde, meinen Geburtstag, der mit meiner Zwillingsschwester geteilt wird, getrennt voneinander zu feiern. Das verneinte ich sofort, meine Mutter hat, seitdem ich denken kann, jedes Jahr immer zwei Geburtstagskuchen gebacken, jede durfte sich ihren Lieblingskuchen aussuchen, nie hat sich ein Kind benachteiligt gefühlt. „Das ist bei uns Brauch“. Das habe ich erst gemerkt, als ich erwachsen war.

Ein ständiger Balanceakt zwischen den Kulturen

„Ich habe immer in zwei Welten gelebt, in unterschiedlichen Denkweisen, in unterschiedlichen Religionen. Es gibt Unterschiede, aber ich sehe auch viele Gemeinsamkeiten. Das Beste aus zwei Kulturen vereine ich“ sagt Ayşe. Besonders die Ordnung im deutschen Alltag hat sie übernommen. „In Deutschland ist der Alltag sehr geregelt, das ist in der Türkei nicht so.“ Vor allem Werte wie Ehrlichkeit und Respekt sind ihr besonders wichtig. Auch in der Erziehung ihrer Kinder. „Meine Kinder haben zwei Kulturen, hatte ich ja auch schon, Religion steht an erster Stelle, Menschlichkeit und Werte sind in beiden Kulturen gleich, Ehrlichkeit, sich für Schwache einsetzen, sich zurücknehmen, erst kommen die anderen, erst meine Kinder, dann mein Mann, dann ich, so sind meine Kinder auch geworden”. Sie erinnert sich an ihre Mutter, die ihr diese Werte auch schon von klein auf mitgeben hat. Für uns Kinder ist dieser kulturelle Konflikt immer im Hinterkopf. Es ist nicht einfach, beiden Kulturen gleichermaßen gerecht zu werden. Meine Mutter denkt oft, dass wir unsere Wurzeln vergessen, doch das sehe ich nicht so. Ich bin stolz, mit zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Was gibt es Spannenderes als Kultur? Sie vereint Menschen, sie zeigt die schönen Seiten im Leben, sie schenkt Hoffnung, Halt und Trost. Jede Kultur hat ihre Besonderheiten, und dass ich zwei davon habe, erfreut mich jeden Tag. Auch ich erkenne viele Parallelen in meinen Kulturen, denn ich sehe mich beiden Kulturen angehörig. Dies bringt jedoch auch viele Herausforderungen mit sich. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Eltern haben Angst, dass ich meine türkische Seite verliere. Dass ich vergesse, wo meine Wurzeln liegen. Doch egal, welche Sprache ich besser spreche, welches Essen ich mehr mag oder zu welcher Musik ich tanze, im Endeffekt sind beide Kulturen unumgänglich ein Teil von mir. Natürlich hat dies aber auch Schattenseiten. So wirklich hundertprozentig zugehörig fühle ich mich weder der türkischen noch der deutschen Community. In der Türkei sind wir die „Deutschen“ und in Deutschland die „Türken“. Früher hatte ich damit zu kämpfen, heute sehe ich das ein bisschen anders, denn ich denke, je bunter ein Land gefüllt ist, desto mehr Kultur trifft aufeinander. Und da, wo viel Kultur ist, verschiedene Sprachen, verschiedene Sitten und Bräuche, ist auch immer viel Liebe, Leidenschaft und ganz viel Erinnerung. Neue Speisen, neue Tänze, neue Lieder, neue Gewohnheiten, all diese Sachen dürfen nicht vergessen werden und sind nicht nur den Augen und Ohren einer kulturellen Gruppe vorbehalten. Jeder sollte offen dafür sein, ich bin mir sicher, dass es jedermanns Leben bereichert. Ich will von Ayşe wissen, wie sie sich fühlt, ob sie auch diese Identitätskrise hat. Sie sagt, dass sie genauso fühlt, aber nicht wie bei mir, weil mir die Menschen um mich herum das Gefühl geben, nicht genug deutsch oder genug türkisch zu sein, bei ihr ist es das Vermissen. Sie sagt, wenn sie in der Türkei ist, vermisst sie Deutschland, und wenn sie in Deutschland ist, vermisst sie die Türkei. Den größten Unterschied, den Ayşe in beiden Kulturen sieht, ist der Umgang mit älteren Menschen: „In der türkischen Kultur ist das so, je älter man wird, desto mehr wird man wertgeschätzt. Ich habe das Gefühl, dass je älter man in Deutschland wird, desto wertloser wird man behandelt“.

Was meine Mutter mich lehrte

„Meine Mama konnte nicht lesen und schreiben, aber ihr war so wichtig, dass ich ehrlich bin, wenn etwas zerbricht, muss man das zugeben, wenn man das vertuscht, dann ist das schlimmer als die Sache, die passiert ist“, erzählt Ayşe. Das ist ihr bis heute im Sinn geblieben. Vor allem das Vertrauen ihrer Eltern und den Freiraum, der ihr gegeben wurde, hat ihr geholfen, eine starke, selbstbewusste Frau zu werden. Ich merke während des Gesprächs, dass sie diesen Freiraum auch ihren Kindern ermöglicht, sich zu entfalten, sich zu entdecken und eigene Erfahrungen machen zu können. Das ist leider nicht für alle Kinder selbstverständlich. „Das Schönste daran, fünf Kinder großzuziehen war, die Entwicklung jedes einzelnen Kindes beobachten zu können, wie sie heranwachsen und was jeder individuell aus seinem Leben gemacht hat. Das Schwierige aber war, beide Kulturen zu vereinen“. Früh lernten wir, dass ein Gefühl von Heimat nicht vor Vorurteilen schützt. Rassismus begegnete uns unvorbereitet. Ich frage meine Mutter, wie sie damit umgegangen ist und wieso sie uns nicht mehr darauf sensibilisiert hat. „Ich war selbst verängstigt und wusste überhaupt nicht, wie ich mit so einer Situation umgehen soll“. Ayşe erinnert sich an eine Situation, als sie mit dem Kinderwagen spazieren war: „Ich ging über den Zebrastreifen, als plötzlich eine ältere Frau zu mir sagte: „geh nach Hause! Geh in dein Land zurück! Ich war so geschockt. Ich trug kein Kopftuch, ich war genauso angezogen, wie alle anderen auch. Ich konnte nichts sagen und bin einfach weitergegangen, als hätte ich es nicht gehört. Das habe ich erlebt, obwohl ich mich integriert gefühlt habe, das hat mich geschockt“.

Wurzeln, die bleiben

Für die Zukunft kann sich Ayşe nicht mehr vorstellen, zurück in die Türkei zu ziehen, sie kann sich vorstellen, immer mal wieder für ein paar Monate dort zu leben, jedoch hat sie im Siegerland ihre zweite Heimat gefunden, sie fühlt sich hier verwurzelt, schon allein ihrer Kinder wegen. Das Haus in Tepeköy steht heute noch, jedoch wohnt dort keiner mehr. Von der Familie wird es aber besucht und liebevoll gepflegt, schließlich gehört das Haus zu unserer Geschichte und ist der Ursprung von so viel Erinnerungen, die an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Dieses Haus ist der Ursprung unserer Wege. Wäre meine Mutter nicht damals den Schritt gegangen, allein in Deutschland zu bleiben, wäre alles anders verlaufen. Auf die Frage, was Ayşe unter „Heimat“ versteht, sagt sie: „Ursprung, Geborgenheit, Seelentiefe, wenn ich an meine Heimat denke, sehe ich meine Eltern wieder“. Hinter jedem Menschen steckt eine besondere Geschichte. Vor allem Frauen werden in unserer Gesellschaft oft unterschätzt und Erfolge werden nicht anerkannt. Ayşe zeigt, dass es sich lohnt, standhaft zu bleiben, zielstrebig zu sein und in einer großen lauten Welt seinen eigenen Weg zu gehen. Vielleicht werden auch wir eines Tages unseren Kindern erzählen, dass alles mit einem Haus in Tepeköy begann.

(2025)